專用車行業困局:價格戰絞殺,誰來拯救這場熱帶雨林式內卷?

發布時間:

2025-06-20

當季風季節的雨季退去,熱帶雨林的河流開始干涸。那些曾因豐沛水源而蓬勃生長的藤蔓,此刻不得不蜷縮在龜裂的河床旁,彼此纏繞、爭奪最后的水滴。

這種生存狀態,恰似當下專用車行業的困局——一場看似激烈的競爭,實則是所有參與者在自我消耗的泥潭中掙扎。

最近,接連好幾天,朋友圈被多部委整治汽車行業內卷式競爭新聞刷屏,可見從業者對國家出手整頓的期待。圍繞汽車行業的內卷,從中國鋼鐵協會罕見的公開批評,到相關國家部委從生產一致性核查,再到企業賬期政策的密集出臺,一種從上到下的行業內卷式整頓大幕已經拉開。

事實上相比乘用車領域的價格戰,內卷的陰影早已滲透進專用車產業的肌理。價格戰的浪潮從普貨物流的紅海中蔓延,悄然侵蝕到應急保障、消防、油田運輸等新興領域。專用車企業像熱帶雨林的食人花般,用“低價”為誘餌,將彼此的根系絞入更深的土壤。

一個非常殘酷的事實是,2024年很多企業消失了。

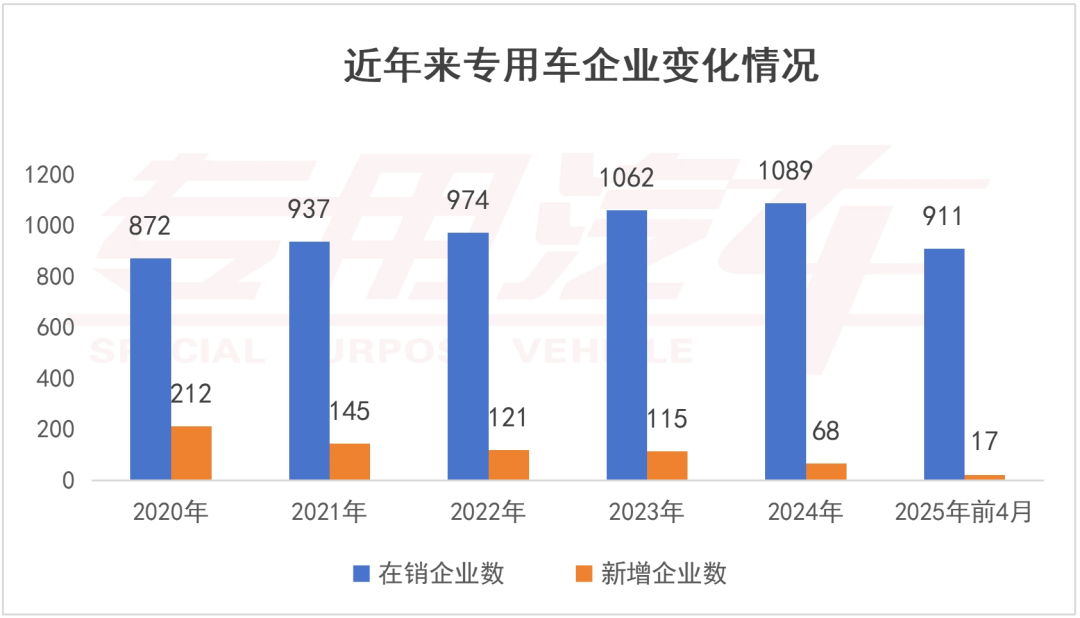

2020年至今,專用車市場猶如激烈的戰場:公告內企業數量早已突破2400家,然而真正活躍在市場上的,卻僅有1000家左右。盡管每年平均有132家新企業入局,但行業整體規模卻保持穩定。這背后,是無數企業的消失與退場,演繹著行業殘酷的生存法則。

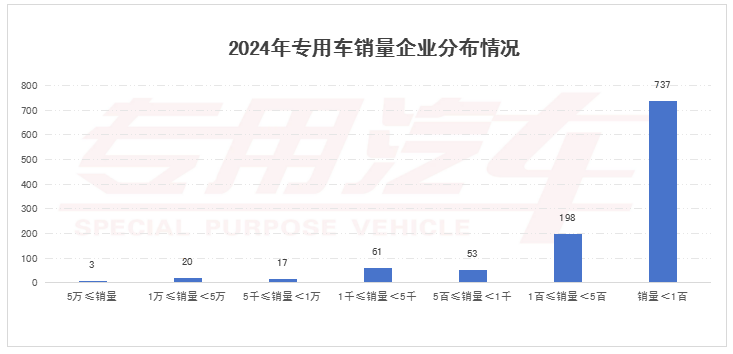

在專用車行業近千家企業的競爭版圖中,市場分化態勢觸目驚心:超73%的企業深陷年銷量不足百臺的困境,而年銷破千臺的頭部陣營僅約百家企業躋身其中。

這種懸殊的市場表現,不僅折射出行業資源的高度集中化趨勢,更預示著產業正加速從規模擴張向質量深耕轉型。當價格戰的硝煙彌漫、同質化競爭白熱化,行業淘汰賽已然升級——未來的市場角逐,注定只屬于那些具備核心競爭力的強者,一場關乎生存與發展的殘酷博弈正在上演。

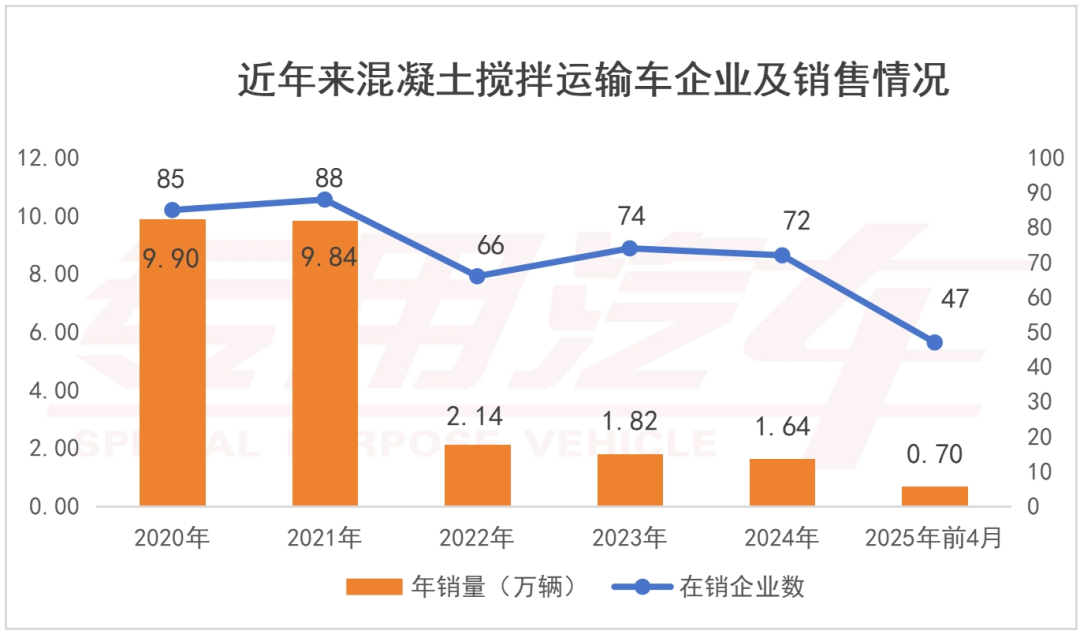

曾幾何時,攪拌車市場車水馬龍,年銷量巔峰期達9.9萬輛,卻在時代浪潮中急轉直下——2024年銷量驟降至1.64萬輛,跌幅令人咋舌。行業寒冬之下,企業生存版圖劇烈重構:從鼎盛時期的85家銳減至今年5月的47家,近半數企業黯然退場。

與此同時,市場格局加速向頭部集中,TOP10企業以80%的市場份額強勢領跑,上演著 "剩者為王" 的殘酷競爭法則,攪拌車行業正經歷從野蠻生長到寡頭競爭的劇痛蛻變。

盡管2024年行業銷量增長3.59%,但67.68%的企業年銷量不足100輛,利潤率被壓至生存紅線。這種“競相降價、不顧質量”的低水平競爭,最終讓所有參與者淪為輸家。

更令人窒息的是,同質化的創新正在窒息行業的生命力。

當冷藏車、環衛車、工程車的產能過剩掩蓋了真正的需求——專業化細分市場尚未被激活,專用車行業劣幣驅逐良幣的追逐賽會更加惡化。

當企業忙于模仿而非創造,行業便陷入“簡單再生產循環”。就像熱帶雨林的枯水期,物種為生存相互傾軋,生態整體凋敝。

這種破壞性遠不止于利潤表,產業鏈的失血傳導讓上游零部件企業“利潤空間歸零”——內卷正滌蕩產業鏈每個角落。

最近走訪梁山、蒙陰、隨州等產業聚集地更是印證了這點:企業庫存積壓、技術升級停滯,陷入“低質低價規模效應”的死循環。更危險的是,安全與質量的隱性代價正在積累——特別是一些公共領域的專用車降質減配,追求所謂的“性價比”實則是社會公共安全的透支。

內卷是創新匱乏時代的集體焦慮,而反內卷是一場向內的革命。

正如《道德經》所言:“勝人者有力,自勝者強。”當專用車產業停止在紅海中互相撕扯,轉而深耕技術的深壑、需求的幽谷,方能抵達那片“無需卷”的應許之地。

上一頁:

下一頁:

相關資訊

2025-07-30

2025-07-03

2025-06-20

2025-05-29

2025-05-19

SAF Coolest v1.3 設置面板 HXSSX-ZTJQ-XXZAE-ZSV

無數據提示

Sorry,當前欄目暫無內容!

您可以查看其他欄目或返回 首頁